☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io

У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Архаика

(7—6 вв. до н. э.)

Период архаики отмечен важнейшими сдвигами в истории и искусстве Греции. В это время складывается рабовладельческое общество, формируются греческие города-государства. Развернувшаяся ожесточенная борьба демоса (массы свободных членов общества: земледельцев, ремесленников, торговцев) против родовой аристократии привела к установлению рабовладельческой демократии. Развиваются научное мышление, поэзия, литература, зарождаются философия и театр, греческое искусство вступает на путь своего первого расцвета.

Архитектура

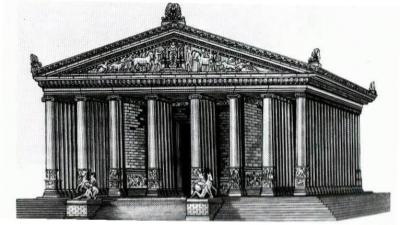

Рост городов вызывает расширение строительства. В этот период происходит сложение системы архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной архитектуры. Еще в глубокой древности был создан тип здания, в дальнейшем воплотивший мир идей и чувств свободных граждан города-государства. Таким зданием стал храм, посвященный богам или обожествленным героям, центр важнейших событий общественной жизни города. Храм был хранилищем общественной казны и художественных сокровищ, площадь перед ним часто являлась местом собраний, празднеств. Храм воплощал идею единства, величия города-государства, незыблемость его общественного уклада.

Архитектурные формы греческого храма сложились не сразу и в период архаики претерпели значительные изменения. Греки считали храм жилищем божества и при его сооружении исходили из главного помещения царского дворца — мегарона. Храм возводился в центре городской площади или на акрополе, занимая подчеркнуто господствующее место среди построек города; главным фасадом он был обращен на восток, к утреннему солнцу. Греческий храм посвящался богу — покровителю города, но носил общественный, земной, человеческий характер, развитие греческой религии шло ко все большему очеловечению ее образов.

Простейшим и древнейшим типом каменного (из известняка или мрамора) архаического храма был так называемый «храм в антах». Он состоял из небольшого помещения — наоса, прямоугольного в плане, открытого на восток, имел двускатную кровлю, покрытую керамической или мраморной черепицей. На его фасаде между антами, то есть выступами боковых стен, были помещены две колонны. Такой тип храма был рассчитан на восприятие с одного фасада; позднее он использовался лишь для небольших сооружений (например, сокровищниц в Дельфах).

Более совершенным типом храма был простиль, на переднем фасаде которого размещены четыре колонны. В амфипростиле колоннада украшала как передний, так и задний фасад, где был вход в сокровищницу.

Классическим типом греческого храма стал периптер (оперенный) — храм, имевший прямоугольную форму в плане и окруженный со всех сторон колоннадой. Его художественный строй отмечен торжественной строгой простотой и гармонической законченностью.

Основные элементы храма просты и органично связаны с самой конструкцией здания. Они происходят от деревянных построек с глинобитными стенами. Отсюда идут: двускатная крыша, балочные перекрытия. Прообразом колонны были деревянные столбы. Но это не значит, что конструкция греческих храмов была механически перенесена с деревянных сооружений. Архитекторы Древней Греции учитывали свойства строительных материалов в применении к особенностям конструкции здания.

В результате длительной эволюции здесь сложилась ясная и цельная архитектурная система, которая позднее, у римлян, получила название ордера, что означает порядок, строй. Применительно к греческой архитектуре слово «ордер» подразумевает весь образный и конструктивный строй архитектуры. В более узком смысле ордер — порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них антаблемента (перекрытия), система, при которой различаются несущие и несомые части — колонны и антаблемент. Выразительность ордера основана на пропорциональности, строгом математическом расчете и гармоничном соотношении частей, образующих единое целое.

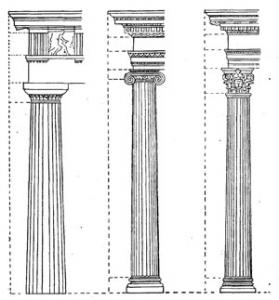

В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах — дорическом и ионическом. Дорический ордер был связан с областями материковой Греции, ионический — с культурой островной и малоазийской Греции.

Пропорциональное соотношение греческих архитектурных ордеров

Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, гармонию силы и строгости. Ионический ордер был легок, строен и наряден. Не случайно впоследствии иногда в дорическом ордере колонны заменялись или дополнялись мужскими фигурами (атлантами), в ионическом ордере — женскими (кариатидами).

Ордер был общей системой правил и эстетических норм. Но древние зодчие при сооружении каждого храма применяли их не механически, а творчески. Строители учитывали цели постройки, согласовывая ее с окружающей природой или с другими зданиями архитектурного ансамбля. Отсюда то ощущение художественной неповторимости, индивидуального своеобразия, которое вызывают у зрителя греческие храмы. Дорический храм имел массивное каменное основание — стереобат, который обычно состоял из трех ступеней. Верхняя ступень и вся поверхность стереобата называется стилобатом и служит как бы постаментом для храма. В плане — это прямоугольник. На нем размещался собственно храм, включающий небольшой пронаос (преддверие храма) и наос (святилище) — прямоугольное помещение, освещенное через световые проемы потолка. Иногда позади наоса располагалось маленькое помещение — опистодом с выходом в сторону заднего фасада. Наос с пронаосом и опистодомом был со всех сторон окружен колоннадой, которая поддерживала и торжественно несла на себе тяжесть перекрытия верхней части здания (опорные балки и карниз). Над перекрытием поднималась кровля из черепицы или мраморных плиток.

Важнейшей частью ордера была колонна как основная несущая его часть. В дорическом ордере колонна не имеет базы и стоит прямо на стилобате. Ее пропорции обычно приземисты и мощны. На высоте одной трети колонна имеет энтазис — равномерное утолщение, которое создает ощущение упругого сопротивления тяжести антаблемента. Колонна состоит из сужающегося кверху ствола, прорезанного желобками (каннелюрами), и капители, завершающей ствол. Капитель составляют эхин — круглая каменная подушка и абака — невысокая плита, принимающая давление антаблемента.

Антаблемент складывается из архитрава (балки, которая лежит на колоннах и несет всю тяжесть перекрытия), фриза и карниза. Архитрав дорического ордера — гладкий, фриз украшают триглифы и метопы. Триглифы по своему происхождению восходят к выступающим торцам деревянных балок и разделены на три полосы вертикальными желобками. Метопы — прямоугольные плиты, заполняющие промежутки между триглифами. Антаблемент завершается карнизом.

Треугольники под двускатной крышей на переднем и заднем фасадах — фронтоны, а также метопы, коньки и углы крыш украшались скульптурами.

Колонна ионического ордера выше и тоньше по своим пропорциям, чем дорическая колонна. Она имеет базу, а эхин ее капители образует два изящных завитка — волюты. Архитрав разделен по горизонтали на три полосы, отчего кажется легче. Фриз сплошной лентой опоясывает весь антаблемент. Карниз богато декорирован.

Позднее, в эпоху классики, получил развитие третий ордер — коринфский, близкий к ионическому и отличающийся от него еще большей стройностью, вытянутостью и легкостью колонн, увенчанных пышной корзинообразной канителью из растительного орнамента — листьев аканфа. Система греческих ордеров и ее элементы нашли широкое применение в дальнейшем не только в архитектуре античного мира, не и в эпоху Возрождения, в сооружениях барокко и классицизма.

Ранние архаические храмы имели грузные пропорции, иногда были слишком вытянуты в длину. Со временем они становятся более гармоничными, пропорциональными. И если в так называемой Базилике в Пестуме (сер. 6 в. до н. э.) подчеркнуты мощь и устойчивая сила, но еще не найдено четкое соотношение сторон, то храму Аполлона в Коринфе (ок. 540 г. до н. э.) присущи строгая соразмерность частей и возвышенная гармония. Ионические храмы этого времени (храм Артемиды в Эфесе) были роскошнее по отделке, больше по размерам.

Храм Артемиды в Эфесе

Как дорические, так и ионические храмы, строившиеся в период архаики часто из известняка, раскрашивались в основном красной и синей красками. Раскраска треугольного поля фронтона, фона метоп, триглифов, а также скульптуры придавала более праздничный вид храму, подчеркивая архитектонику его частей.

Скульптура

Скульптура архаики развивалась сложными путями. Вплоть до сер. 6 в. до н. э. создавались статуи богов, мало расчлененные, строго фронтальные, словно застывшие в торжественном покое. Таковы статуи «Артемида» с острова Делос (ок. 650 г. до н. э., Афины, Национальный археологический музей) и «Гера» с острова Самос (ок. 560 г. до н. э., Париж, Лувр), имевшие религиозно-магическое значение и, возможно, напоминавшие ксоаны гомеровской эпохи. Но в статуе «Гера» появляется большая пластичность форм, подчеркнутых мягкими, плавными линиями силуэта, складками драпировок. Художник правильно устанавливает пропорции женской фигуры, различает характер тяжелых и плотных тканей верхней одежды и тонких прозрачных — нижней.

Уже в это время греческая скульптура открывала новые стороны мира. Ее высшие достижения относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а также воинов — куросов.

Обобщая свои наблюдения, художник выражал их в типических образах, органически объединяя частное и общественное, жизненное и идеальное. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Образ куроса — сильного мужественного героя — был порожден в Греции развитием гражданского самосознания человека. Статуи куросов служили надгробиями, ставились в честь победителей состязаний. Выдвижение в качестве героя наряду с богами также и человека — атлета и воина — свидетельствовало о том, что скульптура приобретала общественно-воспитательное значение. Куросы исполнены энергии и жизнерадостности, обычно они изображены идущими или шагающими. И хотя так же, как в древневосточной скульптуре, шаги даны еще условно (обе ступни приставлены к земле), в статуях куросов ощутима скрытая действенная сила. В них уже выявлен античный принцип строения форм, основанный на градации планов и нарастающих объемов, на подчинении деталей целому. Главный линейный ритм контуров объединяет все формы статуи.

Самые ранние по времени статуи куросов отличаются резкой и грубоватой трактовкой форм, строгой фронтальностью и застылостыо фигуры, и вместе с тем в них переданы громадная потенциальная энергия и собранность. Таков курос Метрополитен-музея в Нью-Йорке (ок. 600 г. дон. э.).

Аттический курос

Развитие типа куроса шло в сторону выявления все большей правильности пропорций, преодоления элементов геометрического упрощения и схематизма. К сер. 6 в. до п. э. в статуях куросов точнее вырисовывается строение тела, моделировка форм, лицо оживляется улыбкой. Эта так называемая «архаическая улыбка» носит условный характер, иногда придает куросам несколько манерный облик («Аполлон Тенейский», ок. 560 г. до н. э., Мюнхен, Глиптотека). И нее же она выражает состояние жизнерадостности и уверенности, которыми проникнут весь образный строй статуй (Курос с мыса Супион, ок. 600 г. до н. э., Афины, Национальный археологический музей). Значительны образы скульптурной группы, посвященной легендарным героям Клеобису и Битону (ок. 600 г. до п. э., Дельфы, Археологический музей). С этой группой связывают имя Полимеда Аргосского, греческого скульптора первой половины 6 в. до н. э.

Стремление к передаче человеческого тела в движении проявляется в статуе богини победы Ники с острова Делос (Афины, Национальный археологический музей), выполненной в первой половине 6 в. до н. э. (приписывалась Архерму). Однако движение богини, так называемый «коленопреклоненный бег», столь же условно, как и «архаическая улыбка».

Со второй половины 6 в. до н. э. в скульптуре начали более последовательно выступать реалистически целостные представления об образе человека, свидетельствуя о приближении глубоких перемен в общественной жизни и художественной культуре Греции. К этому времени крупным экономическим центром становятся Афины, главный город Аттики. Именно здесь с наибольшей полнотой выразились характерные черты рабовладельческой демократии полиса и его культуры. Произведения аттической школы отмечены тонким чувством пластики и высокой человечности. Одним из достижений архаического искусства Афин были найденные на Акрополе статуи прекрасных девушек (кор) в нарядных одеждах. Их стройные фигуры правильны по пропорциям, нежные лица оживлены ясными, чуть удивленными улыбками. Тщательно отделанные складки одежды и пряди волос словно струятся в плавном и разнообразном ритме. Они вторят движениям фигур и придают им праздничный вид. Такова «Кора в пеплосе» (ок. 530 г. до н. э., Афины, Музей Акрополя).

Кора в пеплосе с Афинского Акрополя

Статуи кор как бы подводят итог художественному развитию архаики. Переданная в них пробуждающаяся внутренняя жизнь, озаряющая тонкие черты, гармоничные формы словно утверждают ценность человеческой личности. Нарядный декоративный характер раскраски, изящество силуэта, пластическое совершенство рождают ощущение радости и поэтичности.

Вазопись

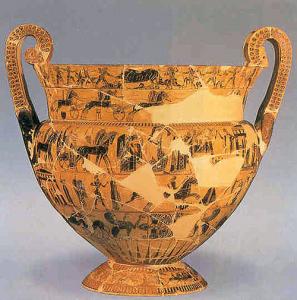

Подлинные произведения древнегреческой живописи до наших дней почти не дошли. Судить о них помогают сохранившиеся в большом количестве расписные керамические вазы (слово «керамика» произошло от греческого «керамус» — гончар; одно из предместий Афин — Керамик особенно славилось в 6 и 5 вв. до н. э. своими гончарами). Период архаики был временем расцвета художественных ремесел, особенно керамики. Лучшие произведения архаической вазописи были подлинно высокохудожественными. Это объяснялось творческим отношением мастеров к любому труду, глубоким пониманием единства практического назначения и эстетической ценности вещи. Греческие вазы были чрезвычайно разнообразны по форме и размерам, предназначались для различных вещей; большие амфоры с узким горлышком и двумя ручками для хранения вина и масла, гидрии с тремя ручками для перенесения воды, стройные узкие лекифы для благовоний, из широкого килика пили вино. По сравнению с гомеровским периодом формы ваз стали строже и совершеннее. Они поражают ясным, тонко прочувствованным ритмом, соразмерностью частей. Размещение росписей на вазах и их композиционный строй тесно связаны с пластической формой. Развитие вазовых росписей шло от схематичных, отвлеченно-декоративных изображений к композициям сюжетного характера. Под час смелые реалистические искания художников-вазописцев опережали другие виды искусства и открывали для них новые пути.

В период архаики наибольшее распространение получила так называемая чернофигуриая вазопись. Формы орнамента заливались черным лаком и хорошо выделялись на красноватом фоне обожженной глины. Иногда для достижения большей выразительности по черным силуэтам процарапывались либо прорисовывались тонкими белыми линиями отдельные детали (кратер мастеров Клития и Эрготима — ваза Франсуа, ок. 560 г. до н. э., Флоренция, Археологический музей). Прославленным живописцем середины 6 в. до н. э. был Эксекий. Его роспись на килике с изображением Диониса в ладье (после 540 г. до н. »., Мюнхен, Музей античного прикладного искусства) отличается поэтичностью, тонким чувством ритма и совершенством композиции, органически связанной с назначением и формой сосуда.

Кратер мастеров Клития и Эрготима. Ваза Франсуа

Роспись на дне краснофигурного килика Эксекия. Дионис в ладье