☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io

У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Флоренция последней трети 15 в.

В то же время, особенно с конца 15 в., поднимается мощная волна сопротивления феодальной реакции, нарастает демократическое движение ремесленных слоев города. Оно создает почву для дальнейшего прогресса искусства.

Предпосылки для следующего этапа развития искусства Возрождения раньше всего складываются во Флоренции, где в последней трети 15 в. завершается этап раннего Возрождения. Здесь в период правления Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным, созревает своеобразная по утонченности культура, пронизанная живым интересом к античной мифологии, обращенная к рыцарской готической традиции. Лоренцо Великолепный удерживал власть, с холодной жестокостью подавляя заговоры и мятежи. Блеском двора, приглашением известных художников и поэтов он стремился создать видимость благополучия в государстве. Однако за внешним расцветом Флоренции чувствовалась неуверенность в завтрашнем дне, ее выражала хрупкая изысканность рафинированной придворной культуры, она звучала в беззаботной вакхической песне, сочиненной самим Лоренцо: «Если хочешь — счастлив будь, но на завтра не надейся».

Живопись

Сложными путями развивается в последней трети 15 в. живопись, в которой многогранная проблематика ренессансного реализма получает разнообразные решения — от монументально-эпического, героического до жанрово-повествовательного, возвышенно-поэтического. Возрастающий интерес к обыденным мотивам, к деталям обстановки придает живописным композициям черты жанровости. Фигуры людей приобретают большую стройность пропорций, гибкость.

Гирландайо. В творчестве Доменико Гирландайо (1449—1494) и прежде всего в его фресках обобщены искания художников раннего Возрождения; в них он выступает как наблюдательный бытописатель флорентийского патрициата, сохранивший душевную ясность, спокойный внимательный взгляд на мир. Написанные по заказам семейства Медичи и близких им лиц, фрески носят повествовательный характер, который сочетается с торжественностью и декоративностью, интересом к бытовым деталям, передаче освещения и пространства. В них часто включаются портреты заказчиков.

Традиционность искусства Гирландайо выявляется в росписи церкви Оньиссанти «Тайная вечеря» (1480).

Гирландайо. Тайная вечеря

Повторяя композицию, найденную предшественниками, он объединяет фигуры апостолов в группы, сильнее раскрывает конфликтный характер ситуации, уделяет внимание характеристике места действия. Главное произведение Гирландайо — фрески церкви Санта-Мария Новелла (1485—1490) на сюжеты из жизни Марии и Иоанна Крестителя. Расположенные друг над другом в несколько ярусов, они превращаются в его трактовке, по существу, в торжественные церемониальные бытовые сцепы современной жизни горожан. Действие происходит то на улице, то в интерьере богатого дома. Во фреске «Рождество Марии» среди пришедших навестить роженицу изображены одетые по моде того времени флорентийские дамы во главе с дочерью патриция Торнабуони.

Среди, других работ Гирландайо выделяется, мягкой человечностью и теплотой «Портрет старика с внуком» (Париж, Лувр), где детской наивности и очарованию противостоит угасающая старость, преображенная глубокой нежностью и заботой о ребенке.

Боттичелли. Если искусство Гирландайо обнаруживает связь с традицией цельной по миро¬восприятию живописи начала 15 в., то черты возвышенной поэтичности, утонченности и аристократической изысканности находят наиболее яркое воплощение в творчестве Сандро Боттичелли (1445—1510), одного из самых эмоциональных и лиричных художников Возрождения. Искусство Боттичелли, пронизанное волнующим трепетом личного переживания, значительно перерастает рамки придворной культуры двора Медичи и отражает острые противоречия того времени. Поэтическое очарование его образов, их глубокая одухотворенность сочетаются в поздних работах с трагическим мироощущением и болезненной надломленностью.

Ранние произведения Боттичелли отличаются мягким лиризмом и безмятежностью. Наряду с религиозными композициями он пишет портреты, полные внутренней жизни, душевной чистоты, очарования.

Его наиболее прославленные зрелые картины— «Весна» (ок. 1485 г.) и «Рождение Венеры» (ок. 1484 г., обе — Флоренция, Уффици) — навеяны поэзией придворного поэта Медичи А. Полициано и отмечены оригинальностью истолкования сюжетов и образов античных мифов, претворенных через глубоко личное поэтическое мироощущение.

Боттичелли. Рождение Венеры

Весну олицетворяет увенчанная венком молодая женщина, хрупкая, стройная, в платье, затканном цветами. Ее лицо с тонкими чертами одухотворено глубокой мыслью; она идет легко и стремительно, рассыпая цветы. В центре композиции мечтательно-грустная Венера, справа от нее ведут хоровод три грации, стоит Меркурий, слева — Флора, спасающаяся от Зефира. Все фигуры выделяются светлыми изящными силуэтами на фоне темной зелени рощи. Причудливый ритм словно струящихся линий пронизывает композицию, объединяет все в единое утонченно-гармоническое целое — воплощение мечты поэта. Но изображенный им праздник весны и любви овеян нежной грустью и беспокойством. В «Рождении Венеры» Боттичелли достигает органичного сочетания чувственной красоты и возвышенной одухотворенности. Усиливая черты декоративности, он вводит условный прием золочения волос богини, переплетающихся в сложный линейный узор. Сверкающее золото обогащает изысканную красочность картины, соединяется с зеленоватыми прозрачными тонами моря, темными, насыщенными — растений и голубыми — неба. Стремительность линейного ритма, чистота и нежность холодных тонов порождают ощущение непрочности, зыбкости прекрасного идеала. И летящие зефиры, и нимфа, развертывающая перед Венерой плащ, и сама богиня с ее задумчиво печальным лицом, в котором проскальзывают скрытые движения чувств, воспринимаются как образы, одухотворяющие природу.

Тонкие изящные черты женского типа, найденного Боттичелли в Венере и Весне, можно узнать и в образах мадонн, созданных художником. Наиболее прославленная из них — «Магнификат» («Мадонна во славе», 1481, Флоренция, Уффици), представленная в окружении венчающих ее ангелов. Вписанная в круг композиция своими линиями вторит обрамлению. Боттичелли находит сложнейшие музыкальные линейные ритмы в построении композиций; линия для него — главное средство эмоциональной выразительности. Вместо с тем, в отличие от большинства флорентийских живописцев, Боттичелли прекрасно чувствует и передает красоту изысканных цветовых сочетаний.

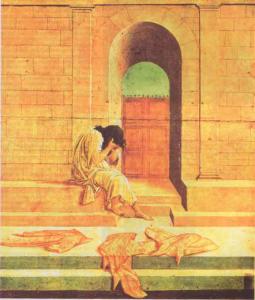

В 1490-х гг. углубляются пессимистические настроения художника, обостряется графическая выразительность и экзальтированность созданных им образов. Смерть Лоренцо Медичи Великолепного, захват Флоренции французскими войсками, кратковременное правление доминиканского монаха Савонаролы и его фанатические проповеди против папства и флорентийского патрициата, против светской культуры произвели переворот в сознании Боттичелли. Увлеченный идеями христианской религии, он пишет ряд композиций, полных настроения тоски, безнадежности. Безысходностью и отчаянием проникнута «Покинутая» (ок. 1495 г., Рим, собрание Паллавичини) — изображение одинокой молодой женщины, плачущей перед наглухо закрытыми воротами.

Боттичелли. Покинутая

Экспрессивны хрупкие драматические образы «Клеветы» (по¬сле 1495 г., Флоренция, Уффици).

Превосходный рисовальщик, Боттичелли был первым иллюстратором «Божественной комедии» Данте. Исполненные в тонкой линейной манере, его рисунки (1492—1497, Берлин, Гравюрный кабинет; Рим, Библиотека Ватикана) насыщены драматизмом и глубоким лиризмом.

Скульптура

Новые тенденции, проявившиеся в живописи последней трети 15 в., ясно обозначались в скульптуре, развивавшей традиции реалистической пластики первой половины 15 в.

Верроккъо. Наряду с Боттичелли одним из характерных выразителей флорентийской культуры последней трети 15 в. был скульптор и живописец Андреа Верроккъо (1435/36—1488), также работавший в основном по заказам Медичи. Начав свою деятельность ювелиром, он перенес точность и законченность отделки деталей в станковую и монументальную пластику. Его мастерская, в которую устремляются многие ученики, становится одним из центров натурной студии, изучения анатомии и движения. Созданная им бронзовая статуя «Давид» (1476, Флоренция, Национальный музей) по трактовке решительно отличается от «Давида» Донателло. С торжествующим видом победителя, в вызывающе горделивой позе стоит герой около головы поверженного великана. Демократизму и скромности «Давида» Донателло Верроккъо противопоставил аристократическое изящество и утонченную грацию хрупкого юноши, облаченного в нарядные воинские доспехи.

Еще нагляднее выступает разница между искусством Верроккъо и его замечательного предшественника при сравнении наиболее значительных их произведений — статуи кондотьера Коллеони (1479—1488, установлена на площади Сан-Джованни э Паоло в Венеции после смерти Верроккьо) со статуей спокойно-уверенного Гаттамелаты.

Верроккъо. Статуя кондотьера Коллеони

Образ Коллеони полон внутреннего напряжения, неукротимой воли к победе, неистовой жестокости, воинственности. Его резкий разворот в пространстве позволяет выявить четкий характерный силуэт. Мощная лепка форм всадника и коня, изысканная обработка деталей позволяют рассматривать этот монумент как с дальней, так и с близкой точек зрения. Вместе с «Гаттамелатой» Донателло «Коллеони» Веррокьо стал классическим образцом конной статуи, созданной в эпоху Возрождения.