☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io

У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Конец 1 тыс. до н. э.

Архитектура и скульптура

Появление буддизма повлекло широкое строительство храмов, посвященных Будде. В этих сооружениях нашли отражение и ранее существовавшие архитектурные традиции и народная мифология, соединившаяся с легендами о жизни и перевоплощениях Будды. Сам образ Будды в ранних, буддийских памятниках воспроизводился только через ряд символов — колесо закона (знак поворотного момента в его сознании), ланей, слушающих его проповедь, слонов, поклоняющихся дереву, под которым он предавался раздумьям, и т. д.

Основными буддийскими сооружениями были ступы — мемориальные памятники в честь деяний Будды, хранящие священные реликвии, столбы-стамбхи, на которых высекались буддийские проповеди, и скальные храмы, символизировавшие отшельническую жизнь Будды в пещере.

Ступа представляла собой грандиозный полусферический земляной холм, облицованный кирпичом или камнем. Поставленный на высоком барабане, он завершался реликварием (хранилище религиозных реликвий) и священными реками. Пластичность каменной массы особенно ощутима в ступе в Санчи (3—1 вв. до н. э.).

Ступа Санчи. Индия.

Тяжелая и грузная, облицованная камнем, насчитывающая в основании 32,3 м, ступа напоминает огромную перевернутую чашу. Лаконизм и монументальность ее формы далеки от геометрической кристальной четкости пирамид Египта. Представление о красоте мира в Древней Индии связывалось с идеями плодо¬родной земли, мягкими и округлыми формами ее плодов.

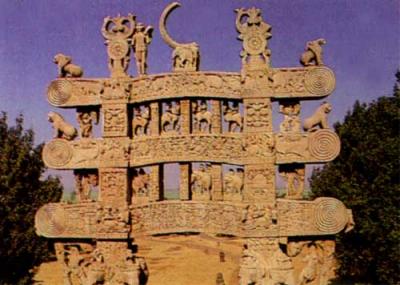

Каменная ограда вокруг ступы в Санчи, возведенная в 1 в. до н. э. по типу сельской ограды, имела четверо ворот, сплошь покрытых скульптурами.

Северные ворота ступы Санчи. Индия.

Духи плодородия, изображенные в виде юных девушек — якшинь, крепкие и упругие тела которых словно напоены земными соками, качаются на ветвях, выточенных из камня в боковых частях ворот. Пластичность, гибкость и в то же время зрелая пышность якшинь перекликаются с упругой пластикой самой ступы. Их жизнерадостность связана еще со светлым жизнеутверждением лирики «Вед».

В рельефах изображались и герои «Махабхараты», и более древние божества и сцены, связанные с сюжетами буддийских легенд. Многогранность народной фантазии воплотилась в скульптурном убранстве этого памятника, где жанровые композиции повествуют о жизни народа, изображают то осаду города, то жителей фантастических стран, то шествие слонов и т. д. Фигуры даны то в плоском рельефе, то в высоком, то в круглой скульптуре, что создает богатую игру света и тени, подчеркивает пластическое совершенство резьбы по камню.

Великолепны по мастерству обработки камня столбы — стамбхи, увенчанные капителями с изображением львов (лев — один из символов Будды). Наиболее знаменита созданная в 3 в. до н. э. капитель Сарнатхского стамбха, изображающая четырех львов, которые соединены спинами и несут на себе буддийское колесо закона. Их упругие тела покоятся на круглом барабане с изображением священных животных — знаков стран света. Гладко отполированная, законченная в каждой детали, капитель внушительностью и мощью форм как бы утверждала идею могущества буддизма и всего государства.

Буддийские скальные храмы высекались в глубине скал и объединялись подчас в большие комплексы. Основными сооружениями были квадратные залы — вихара, за которыми в толще каменной глыбы располагались кельи монахов и храмы — чайтьи. Суровые и величественные помещения чайтий, вытянутые в глубь скалы и разделенные двумя рядами колонн на три нефа, украшались скульптурой и живописью. Внутри храма, у закругленной стены напротив входа, помещалась ступа. Один из самых красивых древнеиндийских пещерных храмов — чайтья в Карли (1 в. до н. э.— 1 в. н. э.).

Чайтья. Карли

Ее пол и колонны, отполированные до блеска, отражали неяркий дневной свет, проникающий сквозь световое окно над дверью, или мерцающие огни светильников. Особую таинственность интерьеру придавали монолитные капители в виде групп коленопреклоненных слонов с восседающими на них гениями.

В 1—3 вв. н. э., когда север Индии был завоеван кушанами, пришедшими из Средней Азии, завязались широкие торговые и культурные связи между востоком и западным миром. Значительные изменения претерпел буддизм, распространившийся в виде нового направления — Махаяна (Широкий путь спасения, или Большая колесница), отличающегося от прошлого обожествлением основателя буддийского вероучения Гаутамы и созданием развитого буддийского пантеона божеств. Важное место в нем получили божества милосердия — бодхисаттвы. В индийской пластике возник образ Будды, в котором проявились эллинистические влияния. Яснее всего они видны в произведениях области Гандхары (нынешняя территория Пенджаба и Афганистана), где после завоеваний Александра Македонского жили греки. Кушаны поручали исполнение буддийских скульптур грекам и малоазийцам. Именно в Гандхаре сложились те иконографические черты и образы, которые получили в дальнейшем широкое распространение в Юго-Восточной Азии и странах Дальнего Востока.

Новым явилось изображение Будды в образе идеально прекрасного человека, пребывающего в состоянии возвышенного покоя и самоуглубления.

В скульптуре Гандхары органически слились одухотворенность и гармония древнегреческой пластики с полнокровностыо и чувственностью индийских божеств. Прототипами стоящих фигур Будды были греко-римские скульптуры, закутанные в гиматии, а поза сидящего Будды со скрещенными ногами и пятками, вывернутыми наружу, равно как и жесты поучения «мудра», были местными. Были разработаны сложные иконографические каноны изображения Будды и его учеников; длинные мочки ушей — знак благородного происхождения, бугор мудрости на лбу, точно определенные позы и жесты. Гандхарская школа обогатила индийское искусство в целом, привнеся в него одухотворенность и мягкость.