☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io

У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Монголия

Архитектура

На территории Монголии сохранились остатки сооружений дофеодального и феодального периодов. Хотя скотоводческие племена Монголии вели кочевой образ жизни, обнаруженные памятники архитектуры подтвердили, что уже в далекие времена на территории Монголии существовали крупные города, важнейшим из которых в 13 в. стал Каракорум. В 13—14 вв. Каракорум превратился в благоустроенный город с многочисленными зданиями, в планировке которого ощутимы китайские градостроительные принципы.

Город был обнесен массивными степами, дворцы, выстроенные из сырцового кирпича, перекрыты глазурованной черепицей. Остатки дворца с шестьюдесятью четырьмя каменными базами — опорами колонн и гранитной лестницей свидетельствуют, как и проходящая под полом отопительная система, о высоком уровне городской цивилизации.

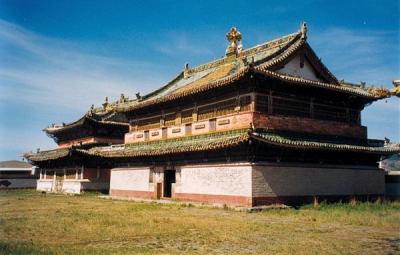

На протяжении 15—16 вв. феодальная раздробленность препятствовала строительству крупных сооружений. Монументальное зодчество возродилось в конце 16 в., когда страна покрылась густой сетью монастырей и храмов. В 1585 г. возведен первый ламаистский монастырь Эрдэни-дзу, для которого были использованы строительные материалы из руин Каракорума.

Монастырь Эрдэни-Дзу

Одновременно с монументальными культовыми сооружениями, строившимися из сырцового кирпича и камня, в 16 в. развивалась и совершенно самостоятельная область зодчества, связанная с традициями кочевого быта. Войлочная круглая торта — «гэр», легко разбирающаяся, с раздвижными стенными решетками — «хан», богато украшенная вышивками и аппликациями, не являющаяся сама зданием в общепринятом смысле слова, в то же время породила разнообразные и сложные формы строений, приспособленных к условиям быта оседлого населения. В основу многих культовых монгольских построек легла композиция подобной юрты с лаконичностью, приземистостью, ясностью и устойчивостью ее форм.

Первые здания юртообразных храмов ставились на дощатых площадках, на которых укреплялись характерные для строительства юрт деревянные решетки, а крыши составлялись из жердей, крытых войлоком. Впоследствии для увеличения размеров храма несколько подобных юрт стали составлять вместе и к ним пристраивать вытянутое вперед крытое крыльцо с дверью. Разборная юрта вскоре стала основой оседлого монастыря; жерди и войлок сменились досками, решетки — стенами, появился фундамент, а увеличение внутреннего пространства вызвало сооружение многочисленных опорных колонн. Круглая юрта постепенно превратилась в квадратное многоугольное здание, а конусообразная крыша приобрела характер купола или шатра. Мотивы собственно монгольские сплетались, особенно в формах крыш, с тибетскими и китайскими. Развиваясь от народного жилища, храмы подобного типа украшались орнаментом, имитирующим узоры по войлоку. Стены и крыши белили, двери окрашивали ярко-красной краской, рамы окон покрывали темно-красным цветом.

По всей стране распространилось множество вариантов и типов монастырских и храмовых построек. Соборные храмы — «цокчин» имели разборную деревянную конструкцию, монастыри типа «хурэ» отличались кольцевым планом, который был связан с кочевым укладом, монастыри типа «хит» использовали планы тибетских ансамблей с главным храмом, вознесенным на вершину горы. Планировка монастырей Китайского типа отличалась регулярностью. Главные здания располагались по центральной оси. При всех различиях использования монгольских, тибетских и китайских традиций декор и формы монгольских храмов сочетались весьма целостно — все подчиняли одной художественной идее. Для монгольской национальной системы кольцевой планировки «хурэ» характерна застройка основанного в 16 в. Их-Хурэ — предшественника современного Улан-Батора. Центральную часть города занимала огромная кругообразная площадь, на которой, фасадами обращаясь к югу, располагались главные сооружения: дворец правителя, храм Цокчип и другие. Вокруг них жилые юрты лам и другие строения образовывали несколько замкнутых колец.

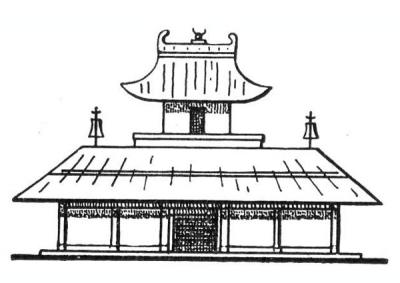

В период завоевания Монголии маньчжурами в конце 17—19 вв. количество храмов значительно возросло, усилилось также влияние китайской и тибетской архитектуры. Сохранившееся от этого времени сооружение — дворец Лабран монастыря Эрдэни-дзу (18 в.) и несохранившийся храм Майдари (19 в.) отличаются простотой и монументальностью форм. Храм Майдари сочетал в себе тибетские и собственно монгольские черты: открытую террасу в верхней части, скульптуры, стоящие по краям кровли, вытянутость фасада вширь (черты тибетского стиля) и купол, венчающий квадратное здание, взятый от монгольских юрт.

Монголо-китайский тип постройки

Помимо храмовых сооружений, в 17—19 вв. в Монголии появились и субурганы — близкие к тибетским, по разнообразные по декору, состоявшие из пьедестала, бутылеобразной дарохранительницы и шпиля (Бодисубурган в Эрдэни-дзу). В целом в монгольской средневековой архитектуре сформировался свой монументальный стиль зодчества, отличавшийся простотой форм и праздничной звучностью цветовых сочетаний.

Живопись

Живопись Монголии 16—19 вв. связана с украшением храмовых интерьеров. Она представлена многочисленными иконами, выполненными на специально загрунтованном полотне плотными, гуашного типа красками, хорошо различимыми в сумраке, царящем в помещении храма. В строгой каноничности композиций, сюжетах, цветовых сочетаниях отразилось воздействие искусства Тибета и Непала.

Роспись монастыря Эрдэни-дзу

Скульптура

Скульптура играла, подобно живописи, важную роль в храмах Монголии. Храмовые статуи средневековья выполнялись из разных материалов: дерева, глины, бумажной массы, но в равной мере золотились и раскрашивались. Расцвет бронзовой пластики падает на 17 в. и связывается с именем Дзанабадзара.

Дзанабадзар. Белая тара

Выполненные им по сложившимся за пределами Монголии канонам статуи ламаистских божеств полны изящества, тонкой красоты, одухотворенности. В разных монастырях складываются и свои традиции изготовления масок для мистерий «цам». Инкрустация кораллами, яркая раскраска способствовали особой выразительности воплощенных в них образов духов и демонов.

Декоративное искусство

В декоративном искусстве Монголии преобладало украшение утвари, седел, конской сбруи. Вышивка тамбурным швом и аппликация характерны для одежды, обуви, жилища. Яркие, необычайно интенсивные по красочным сочетаниям орнаменты геометрического характера покрывали одежду монголов. Войлочные юрты украшались как яркими тканями, так и узором из аппликаций и вышивок. Красные, синие, лиловые и зеленые цвета оттеняют и оживляют белый войлок юрты, делая эти жилища необычайно нарядными. С давних времен мастера Монголии достигли большого искусства в изготовлении металлических предметов, посуды, упряжи, а также в инкрустации драгоценными камнями по металлу, резьбе по кости, филиграни, гравировке по металлу и чеканке.