☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io

У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!

Период развитого феодализма

13—18 вв.

В 13 в. в политической и культурной жизни Индии произошли значительные перемены. Страна вступила в новый этап развития феодальных отношений. После завоевания Индии мусульманами наступил период сложения крупных централизованных государств, которые достигли своего наивысшего расцвета в 16—17 вв., в период правления Великих Моголов.

Иноземные правители способствовали проникновению в Индию новой религии — ислама, ставшей вскоре государственной и оказавшей значительное воздействие на все области культуры. Вместе с тем продолжали существовать и развиваться местные культы, особенно на юге страны, не подвергавшемся завоеваниям.

На севере Индии в 13 в. началось широкое строительство новых культурных сооружений, минаретов, мечетей и мавзолеев, образы и строительные приемы которых были привнесены из стран Среднего Востока. Вместо прежней сухой кладки напуском постепенно вводится кладка на растворе, позволившая возводить широкие арки и купола, прежде никогда не применявшиеся в Индии. Религия ислама с его запретом изображать людей в культовых зданиях внесла существенные перемены и в прежнюю систему взаимодействия архитектуры и скульптуры. Четкий геометрический орнамент пришел на смену пластичности храмовых скульптур, а гладкие плоскости стен — криволинейным усложненным объемам индуистских культовых зданий.

В индийской архитектуре севера этого времени почти нет того пластического синтеза, который составил основу миропонимания индийских зодчих прежних эпох. Вместе с тем на индийской почве новые архитектурные образы вскоре приобрели и свои местные особенности.

Индийские мастера широко вводили сочетание разных сортов камня, подчеркивая тем самым богатство фактуры материалов. Здания возводились на платформе в соответствии со старыми традициями и украшались по углам шлемовидными куполами, характерными для средневековых каменных храмов.

Выстроенный в 13 в. в Дели, новой столице Индии, минарет Кутб-Минар ознаменовал начало объединения двух архитектурных принципов: четкость замысла и чистота линий соединялись в нем со скульптурной осязаемостью форм.

Минарет Кутб-Минар

Стройный ствол минарета достигает высоты 73 м. Его массивные грани, сочетание золотистого и красного песчаника, узорные балконы, приостанавливающие его неудержимый рост кверху, придают ему характер материальности, монументальности и пластичности. Красота камня подчеркивается простыми, строгими и вместе с тем разнообразно чередующимися в ярусах гранями, то острыми, то округлыми, придающими ему пучкообразную форму.

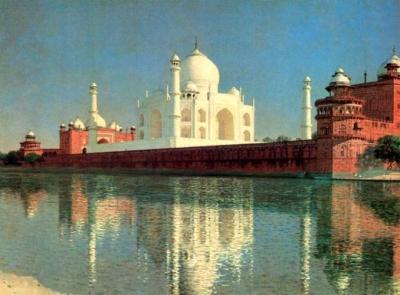

Архитектура 16—17 вв.— периода правления Великих Моголов — знаменует собой последний этап развития средневекового индийского зодчества. В огромном централизованном государстве возводились новые города (Агра, Фатх-пур-Сикри), мощные крепости, окруженные массивными стенами, включающие сады и мечети, дворцы и мавзолеи. В это время складывается новый стиль индийской архитектуры, отличающийся монументальностью и грандиозностью. Тяга к роскоши, к изяществу, орнаментальным украшениям в постройках 17 в. знаменует постепенные изменения стиля, связанные с медленным угасанием мощи государства Великих Моголов. Излюбленным материалом становится белый мрамор, из которого выстроен один из самых значительных памятников Агры этого времени — мавзолей Тадж-Махал (1632—1650), созданный строителями Индии, Турции, Ирана, Средней Азии и Афганистана.

Мавзолей Тадж-Махал

Белоснежный мрамор, из которого возведено здание, просторный купол и четыре минарета придают ему особую стройность и невесомость. Примененные здесь многочисленные арки как бы дематериализовали стену. Здание явно дышит, пронизанное светом и воздухом. Красота и изящество Тадж-Махала совершены, но вместе с тем они лишены теплоты, живого, осязаемого трепета форм, столь свойственного древним памятникам.

Живопись

Развитие искусства периода Великих Моголов ознаменовалось расцветом миниатюры, привнесенной в Индию, как и образы мусульманского зодчества, из стран Среднего Востока, откуда были привезены и мастера-миниатюристы. Могольская миниатюра была тесно связана с книгой, ею иллюстрировались главным образом дневники и мемуары правителей.

В городе Фатехпур-Сикри существовали мастерские и школы миниатюристов. Ранняя могольская миниатюра ярка и нарядна, ее отличает чувственное пластическое начало. Индийские миниатюристы вводили светотеневую лепку, употребляли краски, создавая в пейзажных формах иллюзию уходящих далей. В 17 в. индийская миниатюра больше тяготеет к изображению реальной среды и пространства, вместе с тем в ней нарастает интерес к личности человека; появляются острохарактерные портреты правителей, мудрых, лукавых, пресыщенных жизнью.

Вырабатываются определенные приемы изображения человека. Трактовка фигуры носит плоскостный характер. Главный акцент делается на лице, чаще всего показанном в профиль. Рисунок отличается точностью, каллиграфической тонкостью и линейной завершенностью. Легкая светотеневая моделировка, не нарушая контуров, лепит объемную форму. Все эти приемы позволили усилить в портретной миниатюре выразительность, сообщить ей особую виртуозность. Надо сказать, что поиски новых путей сопровождались зачастую утратой звучной прелести и наивной радости образов ранних миниатюр.

С конца 17 в. гораздо интенсивнее развивались местные школы, восходившие к древним степописям и народным лубкам. Они получили общее название «раджпутская школа миниатюры», которая фактически объединила разные направления.

Миниатюра раджпутской школы

Мифологические герои, изображенные яркими локальными красками, Шива, божественный пастух Кришна со своими стадами, сцены любви и весеннего цветения стали основной тематикой наивной и радостной раджпутской миниатюры. Рассчитанные на более демократические круги, чем могольские, миниатюры местных школ просты и незатейливы по своему художественному строю и тесно связаны с народными ремеслами, узорами тканей, набойкой. Красочная раджпутская миниатюра пережила могольскую, оказавшись ближе к народному искусству.

18 в. завершил собой длительный и разнообразный по своей культуре феодальный период. Колониальное закабаление страны пагубно отразилось на искусстве, надолго приостановив его поступательное развитие.